L’idée a commencé de germer à la fin de l’été 2021. Une collègue de mon époque londonienne me disait avoir passé ses vacances en Galice. « Une petite semaine de marche le long de la côte. Un paysage magnifique. Un séjour délicieux. » Je ne voulais tellement pas y croire que j’ai pensé qu’elle évoquait une contrée anglaise ou irlandaise éloignée qui se serait appelée la Galice et dont je n’aurais jamais entendu parler. Mais au fil de notre discussion j’ai dû me rendre à l’évidence : il s’agissait bien de la seule Galice qui existe, l’espagnole. La Galicia.

Piquée par la curiosité, je me suis précipitée sur Internet pour avoir une confirmation géographique : la Galice, au nord-ouest de l’Espagne, entre mer et montagne, pas si éloignée que ça du Pays basque, caressée (ou fouettée, je ne saurais dire) par l’océan Atlantique et réchauffée par le Gulf Stream. Mais la Galice, c’est aussi la voisine des Asturies, ou Asturias. Les Asturies, c’est la région d’origine de ma famille paternelle, de ma grand-mère paternelle précisément (parce que l’histoire de mon grand-père, à qui je dois mon patronyme, est également une histoire espagnole mais d’un tout autre registre). Après avoir tapé « Galice » sur le moteur de recherches, j’ai écrit « Asturies ». Des paysages verts et vallonnés, riches d’une herbe grasse parfumée par les embruns maritimes, très loin de l’Espagne désertique du cinéma, sont apparus à l’écran, que j’ai tourné vers mon compagnon en lui disant : « Ça a l’air joli les Asturies, on pourrait y aller en vacances l’été prochain. J’en profiterais pour visiter Nava, c’est le village où était née ma grand-mère. »

La graine était semée. Tout comme quelques semaines plus tard, j’enfouirais sous terre des bulbes de crocus, narcisses, tulipes, iris et anémones avec l’espoir d’avoir un balcon plein de gaieté au printemps prochain.

L’automne est arrivé sans que ma vie apparente ne ressente les mouvements souterrains de germination de la graine, même s’il se passait mille choses dans ma vie : les prémices d’un grand changement professionnel – qui prendront effet dans quelques jours – et, aussi, des maux de ventre à l’origine mystérieuse qui, les jours passants, sont devenus de plus en plus contraignants. Pour le reste, je ne pensais pas plus que cela aux Asturies. D’une manière générale, je ne pense pas aux Asturies, même si lorsqu’on me demande d’où est originaire ma famille et que je réponds « des Asturies » et que mon interlocuteur, tel cet imbécile, fils d’Espagnols, chez qui j’avais été contrainte de déjeuner il y a une vingtaine d’années, me dit « Les Asturies ? Je connais pas. C’est pas en Espagne, ça », mon ventre se tord.

D’une manière générale, l’Espagne, je n’y pense pas plus que ça. C’est un pays que je connais peu finalement. Je sais que les horaires ne me conviennent pas. J’aime l’Andalousie, évite la Catalogne et plus encore la langue catalane qui me vrille les tympans, je préfère de loin les sonorités du castillan. D’ailleurs, à partir de fin novembre 2021, j’écoute de plus en plus souvent Radio Nacional de España (un équivalent de France Inter ibérique).

Concernant la guerre civile espagnole, je garde une distance salutaire avec elle. Il y a quelques années, j’ai osé lire le majestueux Monarque des ombres de Javier Cercas. Quand j’ai appris, au détour de recherches sur de potentielles futures randonnées itinérantes, que la Retirada, le chemin de l’exil emprunté par des centaines de milliers d’Espagnols début 1939, était devenue un sentier de randonnée « sublime, qui fait le bonheur des marcheurs amoureux de la nature », ma gorge s’est nouée et je me suis mise à suffoquer. Cependant, dès que le nouveau film d’Almodóvar, Madres paralelas, est sorti en salles, je me suis précipitée au cinéma d’où je suis ressortie la tête pleine de cette image aussi belle que terrifiante de la fosse commune dans laquelle tous les acteurs sont enterrés. En fait, ma relation avec la guerre civile espagnole, c’est « chaud-froid », « je veux savoir-je détourne le regard », « ça m’intéresse-oh, non ! par pitié, ne m’en parlez pas ».

Aux vacances de Noël les choses se précisent : j’ai la confirmation que ma vie professionnelle va prendre une nouvelle direction au printemps ; mon ventre est en capilotade avec pour conséquences que mes repas (25 décembre compris) se composent de pomme de terre bouillie au beurre, plat que m’a préparé mille fois durant mon enfance ma grand-mère espagnole, qui m’a élevée après la mort de ma mère. Il faut croire que la graine semée à la fin de l’été a commencé de sortir de terre, car un matin je m’entends dire : « Je pourrais faire des recherches sur mes arrière-grands-parents espagnols, il doit bien y avoir des archives sur les réfugiés politiques quelque part. »

Début 2022, il m’apparaît de plus en plus évident que je vais devoir plonger le nez dans les archives. En parallèle, mon ventre fait de son mieux pour me tourmenter (je n’entre pas dans le détail du nombre de consultations et d’analyses que j’ai faites, ni des variétés de gélules avalées ni du budget alloué à mon ventre). Un matin, mes yeux se posent sur ce bulbe de tulipe qui émerge de la couche épaisse de terreau sous laquelle je l’avais enfoui, ce qui me fait pousser des « oh » et des « ah » de surprise et de contentement.

Finalement, c’est autour du 25 janvier 2022 que je suis entrée dans la phase active de recherches. Je sais qu’à cette période j’ai parlé à plusieurs reprises à ma tante paternelle et c’est le cimetière qu’elle a évoqué au détour d’une conversation qui a été ma porte d’entrée. Ma première démarche a donc consisté à téléphoner à ce cimetière. S’en sont suivis moult emails et appels téléphoniques, en français et en espagnol. Moi, qui ne parle pas mieux le castillan que n’importe quel Français qui a pris espagnol en LV2 au collège. Ma grand-mère a fait l’effort de s’exprimer dans le français le plus pur possible, de gommer toute trace de ses origines. Ainsi, elle ne nous a jamais parlé dans sa langue maternelle mais, bizarrement, elle prenait pour un fait acquis que je parlais espagnol parfaitement, comme si l’apprentissage des langues pouvait se faire par télépathie. La seule action qu’elle accomplissait en espagnol était de compter les cuillères de café qu’elle versait dans sa cafetière tous les matins.

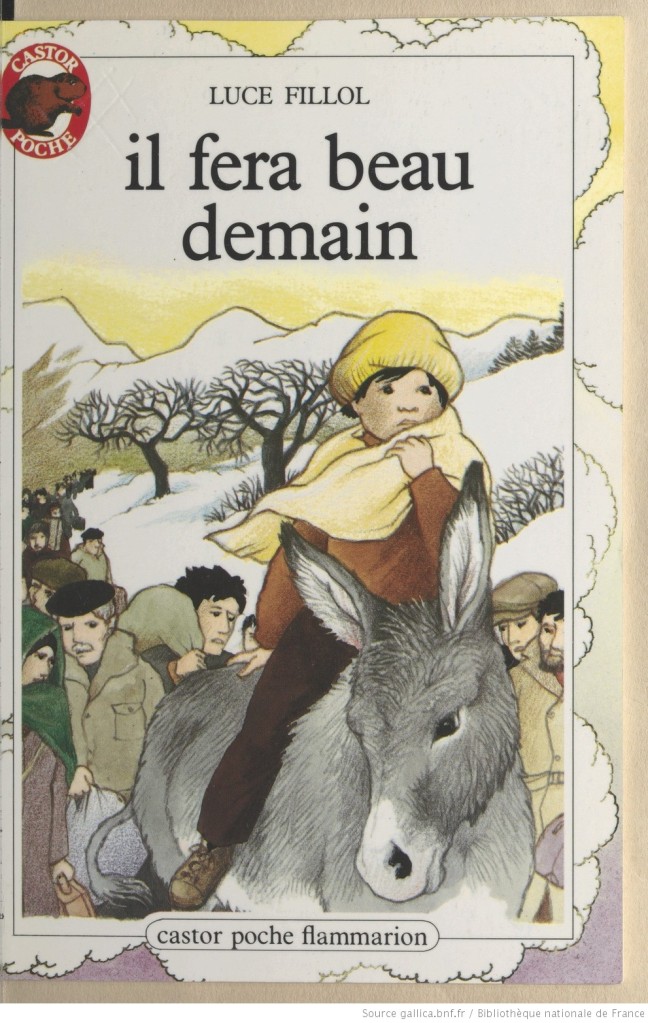

En classe de CM1, mon institutrice, madame Burgos (avec un nom pareil le programme scolaire qu’elle nous avait concocté était tout fléché !) nous avait fait lire Il fera beau demain de Luce Fillol. Un roman qui racontait l’histoire des Cubellas, une famille de réfugiés espagnols qui passaient la frontière en janvier 1939. Ils étaient trois, le père, la mère et le fils ; ils vivaient un temps dans un camp d’Argelès avant de trouver un véritable toit. En janvier, ce roman m’est revenu en mémoire. À dire vrai, je ne l’avais jamais totalement oublié, notamment un détail : une fois dans le camp d’Argelès, la mère est obligée de se raser le crâne et de renoncer à ses beaux et longs cheveux à cause des poux – se raser le crâne, sujet éminemment sensible pour moi qui sais que des médecins ont rasé le crâne de ma mère avant de l’opérer. Il fera beau demain est épuisé, mais j’en trouve un exemplaire d’occasion sur le Net, le commande, le lis. C’est cousu de fil blanc, mais je trouve extraordinaire qu’un tel roman pour enfants ait été publié en 1986. Cette lecture me fait un bien fou.

Si ma grand-mère ne m’a pas raconté grand-chose sur son expérience personnelle de la guerre, je ne suis pas totalement ignorante. Des informations circulent au sein de la famille, certaines sortent toutes seules, comme on dit, au moment où on s’y attend le moins. C’est ce qui est arrivé à cet homme que j’ai entendu témoigner à la radio : lorsqu’il était jeune adolescent, ses parents l’avaient laissé seul une journée. À leur retour, sa mère avait voulu savoir comment s’était passée sa journée. Après qu’il lui eut raconté en détail ses occupations, elle avait innocemment ajouté : « Et il n’y a pas autre chose que tu voudrais me dire ? » « Si, Untel me viole régulièrement », avait-il répondu tout à trac. Je sais que mes arrière-grands-parents étaient des républicains convaincus et très militants, que mon arrière-grand-père n’a jamais frappé ses enfants mais qu’un regard lui suffisait à se faire obéir d’eux, qu’il a été contraint de creuser la terre jusqu’à ce que le trou soit suffisamment profond pour qu’on puisse lui tirer dessus et qu’il tombe enterré, que mon arrière-grand-mère a hésité à envoyer ses enfants en Russie, que jusqu’à la fin de sa vie elle est restée fidèle à ses idéaux et à son mari mort quarante ans plus tôt, qu’elle était très digne et élégante, qu’elle avait un sacré caractère, qu’elle parlait son propre sabir d’espagnol et de français, par exemple elle disait « el burrio » pour désigner « le beurre » (qui en espagnol se dit « la mantequilla »), que le jour où elle a été enterrée il faisait très chaud, c’était au début du mois de juillet, j’avais trois mois, mon père avait posé le couffin dans lequel je dormais à l’ombre d’un arbre.

Janvier, février, mes recherches se poursuivent. Je dispose d’un peu de temps. Plus exactement, j’ai des trous de temps. Comme je sais que je vais redevenir salariée, je ne prends plus de nouveaux contrats et me concentre sur ceux en cours, ce qui fait que par moments je croule sous le travail et à d’autres, j’ai du temps libre morcelé : une heure ici, une demi-journée là, une-demi heure par-ci, deux heures par-là… je me consacre à mes recherches et à mon ventre qui, toutefois, recommence à me laisser tranquille.

Une recherche sur Internet appelle une autre recherche sur Internet, un coup de fil en appelle un autre. Je découvre des puits d’archives, que je suis très loin d’avoir épuisées. Beaucoup d’éléments ont été numérisés. Je consulte régulièrement elconjugador.com mais me réjouis de parvenir à correspondre en espagnol. Je reçois des éléments tout droits venus de Nava par la poste : des copies de certificats de naissance et de mariage écrits au début du 20e siècle dans cette écriture ronde qui me prend un temps infini à déchiffrer. Je m’étonne et me réjouis de ce que les Espagnols aient pris le soin d’indiquer « Untel, né tel jour à telle heure dans la maison de ses parents, fils de… et de…, par sa mère petits-fils de… et de…, par son père petit-fils de… et de… » Je télécharge un logiciel dédié et bâtis un arbre généalogique qui débute dans les années 1870, moi qui il y a encore trois semaines ne connaissais même pas le second nom de famille de mon arrière-grand-père (en Espagne, tout le monde a deux noms de famille, le premier nom de son père et le premier nom de sa mère). J’apprécie la cordialité et la sollicitude de mes correspondants espagnols, je les soupçonne d’avoir reçu une formation spéciale « traitement des descendants de réfugiés espagnols. » Puis se pose la question d’adopter la nationalité espagnole. Une loi espagnole a été promulguée dans ce sens, je le sais. Cependant, je ne me sens pas légitime pour prétendre être espagnole, j’estime qu’il me faudrait avant tout être bilingue. De plus, devenir espagnole est une grande responsabilité : il me faudrait voter et… prêter allégeance au roi d’Espagne. Malgré tout, j’hésite un peu, les témoignages de ceux qui sont devenus franco-espagnols grâce à cette loi donnent à voir des personnes comblées, réparées. J’apprends par la même occasion que certaines familles ont maintenu vivantes leurs racines espagnoles. Ce n’est pas le cas de la mienne. Nos racines espagnoles sont restées à l’état de racines, c’est-à-dire enfouies sous terre. Mon hésitation ne dure pas longtemps puisque le consulat d’Espagne m’informe que la loi évoquée précédemment a été abrogée, c’était une fenêtre de tir de trois ans.

Les premiers éléments que je trouve sur mes arrière-grands-parents ont sur moi un effet hypnotique. J’ai passé des heures littéralement à regarder une fiche sur mon arrière-grand-père. Une de ces fiches tapées à la machine, aujourd’hui numérisées et accessibles en ligne, qui déclinait son identité, son appartenance politique, sa profession, sa ville d’origine et la mention « desaparecido ». Entre deux dossiers professionnels sur lesquels je travaillais encore, je revenais à cette fiche. Aussitôt après avoir raccroché d’une visioconférence, j’y revenais encore. Et plus tard, j’ai regardé inlassablement les fiches sur mon arrière-grand-mère, notamment celle qui disait que le 12 février 1937 elle avait demandé des pommes de terre à la mairie de Nava – ils devaient crever de faim.

Quand ce ne sont pas les fiches, ce sont des images des Asturies que je regarde. Je me demande comment ma grand-mère a réussi à s’acclimater aux températures du Sud-Ouest français, à la moiteur et à la chaleur estivales de la cuvette dans laquelle baigne le Tarn-et-Garonne, comment elle a fait pour troquer les belles montagnes qui l’environnaient contre ce paysage plat et insipide tarn-et-garonnais. Mon arrière-grand-mère aurait pu pousser jusqu’au Lot ou l’Aveyron ! Ma grand-mère a donc quitté sa maison, son village, son pays, sa langue, sans doute des copines d’école avec lesquelles elle aimait jouer, peut-être même une meilleure amie, peut-être des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des grands-parents qu’elle voyait tous les dimanches, des voisins, des poules et peut-être un chat. De ma lecture des Disparus de Daniel Mendelsohn, un chef-d’œuvre si l’en est, je me souviens particulièrement de ce fait : un jeune garçon juif avait dû tuer son chien qui aurait pu aboyer et les démasquer, lui et sa famille obligés de se cacher des Ukrainiens et des nazis dans un grenier. Je regarde les fiches sur mes arrière-grand-parents, les images des Asturies, et aussi les crocus sur mon balcon, ils sont les premiers à fleurir dans un orange très doux. Bientôt le violet et le jaune envahissent mes pots et jardinières. Le rouge et l’orange vif ne tarderont pas.

Un jour, je ne sais quelle mouche me pique et je tape le nom de mon arrière-grand-père sur google.es, apparaît alors une fiche qui lui est entièrement dédiée. Je tombe des nues. Je contacte l’historien à l’origine de cette page, nous croisons nos données, nous nous assurons qu’il s’agit bien de la même personne. Il m’apporte des explications. Je mesure le rôle qu’a joué mon arrière-grand-père dans la guerre civile au niveau régional. Cela me donne le vertige. J’essaie d’imaginer ce qu’a été sa vie dans la Sierra où il s’était caché et d’où il sévissait contre les milices franquistes. A-t-il tué ou blessé des gens ? À quel point sa famille lui manquait-elle ? Se faisait-il du souci pour ses enfants ? Oui, certainement. Une fois en prison, dans quelles conditions a-t-il vécu ? A-t-il eu l’espoir de revoir une dernière fois les siens ? A-t-il regretté son engagement ? Quelle a été sa dernière pensée alors qu’il avait encore la pelle en main et l’odeur de la terre fraîchement retournée dans les narines ? Tremblait-il de toutes ses dents ? Dans quel climat avait-il grandi pour être si engagé ? Victor et Benigna, ses parents, devaient « être larges d’esprit » – une des expressions favorites de ma grand-mère – pour que leur fils prenne un tel chemin. L’idée me plaît, mais rien ne me permet d’affirmer qu’elle n’est pas erronée. Cependant, il m’arrive d’être en colère contre lui, je pense qu’il aurait pu se la boucler, s’asseoir sur ses idéaux pour protéger sa famille, n’est-ce pas le rôle d’un père ? Alors ma grand-mère aurait eu une vie autre, plus douce sans doute, plus sécurisante, et toute sa descendance aussi par ricochets. Mais je sais qu’on ne peut pas vivre sans pouvoir se regarder dans un miroir et que la liberté n’a pas de prix. Je pense aussi à ce journal au sein duquel j’ai travaillé un temps, qui a payé le prix fort pour défendre la liberté. C’est étrange comme les trajectoires familiales se font écho. C’est étrange que personne de ma famille, à ce que je sache, n’ait entrepris les recherches que je suis en train d’effectuer. C’est encore plus étrange que je n’aie pas eu l’idée de le faire plus tôt, mais comme pour ma mère, sur qui j’ai enquêté l’année dernière seulement, soit trente-cinq ans après sa mort, mener de telles recherches ne m’avait jusqu’alors même pas effleuré.

Afin de préparer la prise de mon futur poste, je m’intéresse à des romanciers français que je n’ai encore jamais lus. Et je tombe sur 555 de Hélène Gestern, roman que je ne peux que recommander à qui aime les intrigues bien ficelées, la belle langue, l’humour, le bois, la belle ouvrage et la musique, surtout celle de Scarlatti. Je ne déroge pas à mon habitude, quand je découvre un auteur que j’aime, je lis tous ses écrits déjà publiés, dont Eux sur la photo, un roman d’enquête filiale à partir de photos et de documents d’archives, et d’autres de ses écrits qui tournent autour de la filiation, de l’exil, de la perte, de l’histoire familiale, de l’écriture. Fait incroyable, dans l’un d’eux, Hélène Gestern explique que lors d’un déjeuner organisé par des amis, elle s’est retrouvée à table avec l’homme qui avait involontairement mis le feu à la maison de ses grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale.

Longtemps et souvent, j’ai été hantée par la figure de mon arrière-grand-père, que je n’ai pas connu. Il flottait au-dessus de ma tête. Plus d’une fois j’ai pleuré sa mort, son corps dans une fosse commune que j’imaginais quelque part de l’autre côté de la frontière, derrière des montagnes et des collines. Lui tout seul là-bas et nous ici. Mon arrière-grand-mère, que j’aurais « connue » trois mois, reste mon modèle pour sa dignité, sa droiture, la fidélité à ce qu’elle était et son élégance. Combien de fois me suis-je répétée en cas de coups de mou : « Pense à elle. Seule dans un pays qu’elle ne connaissait pas, dont elle ne parlait pas la langue. Veuve, avec quatre jeunes enfants. Elle l’a fait. Tu peux y arriver. »

Le jour où nous apprenions que des milliers d’Ukrainiens étaient contraints de prendre la route j’apprenais que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ses frères et sœurs avaient passé la frontière espagnole par Portbou, qui se trouve à mille kilomètres de Nava, je ne sais pas comment ils ont effectué ce premier trajet, j’espère que ce n’était pas à pied. Ce jour-là je reçois également des scans de documents d’archives françaises et je vois pour la première fois le visage de mon arrière-grand-mère à l’aube de la quarantaine, récemment arrivée en France. J’aime son col de fourrure, il corrobore sa réputation de femme élégante, ma grand-mère était son portrait craché, mon père a les mêmes lèvres ourlées que sa grand-mère et j’ai les mêmes lèvres ourlées que mon père. J’aime son regard droit et la sensation qu’il donne qu’elle n’était pas femme à se laisser marcher sur les pieds, et il fallait qu’elle le soit. C’est bête, mais j’aime le fait qu’elle portait des lunettes derrière lesquelles apparaît un voile de tristesse, à moins que ce ne soit de la résignation, ou les deux à la fois. Sur sa fiche figurent aussi les empreintes de ses pouces, je ne peux m’empêcher d’en détailler les lignes, comme si elles allaient me révéler un quelconque secret sur elle – j’aurais tant aimé que l’empreinte de ses doigts me disent si elle aimait le violet, les fleurs, les oiseaux, ce qui la faisait rire et enrager, si elle fumait, la pire bêtise qu’elle avait commise dans son enfance, si elle avait déjà vu la mer avant de longer la Méditerranée pour arriver en France, ce qu’elle pensait des curés, que ses pouces me permettent d’entendre le son de sa voix, de sentir son odeur… mais il me faudra me contenter du mystère. Je lis de nouveau sa fiche tapée à la machine et souris en voyant que le mot « extrémiste » a été ajouté à la main sous la mention « réfugiée politique ».

Un matin de février, je me réveille en sentant que j’ai suffisamment cherché. Certes, je pourrais creuser plus en profondeur et même continuer indéfiniment, cependant je n’ai pas envie de mettre toute mon énergie à cela. J’attends le résultat d’ultimes analyses, mais mon ventre va bien mieux depuis que je suis un régime alimentaire strict. J’attends aussi les derniers éléments du Tribunal Militar Territorial Cuarto. J’écris une synthèse de mes recherches pour pouvoir y revenir plus tard sans avoir à tout déchiffrer de nouveau.

*

Ils s’appelaient Amelia et Ageo. Ils se sont battus pour la liberté et pour ce en quoi ils croyaient, avec toute la foi, l’ardeur et l’utopie que cela requérait. Ageo était cheminot. Il est allé en Russie en 1934, il est revenu en Espagne à la victoire du Front populaire en 1936. Il a servi d’interprète aux Russes basés en Espagne durant la guerre civile. Il s’est réfugié au Portugal en 1939 d’où il a été extradé vers l’Espagne fin 1940. Il a été jugé par un conseil de guerre puis exécuté le 17 décembre 1941, il avait 39 ans. Il repose dans une fosse commune du cimetière de Gijón, Asturias, avec plus de 1 200 autres personnes. Amelia (39 ans) et ses enfants, Eduir (15 ans, le seul qui repartira vivre en Espagne), Hortensia Raquel (13 ans, ma future grand-mère), Gloria (9 ans) et Victor (5 ans) sont arrivés en France le 28 janvier 1939, comme des milliers d’Espagnols républicains qui fuyaient les fourches caudines des Franquistes, comme la famille Cubellas du roman Il fera beau demain. Tous les cinq ont été vaccinés le 29 septembre 1939 dans la ville où j’ai passé la plus grande partie de ma jeunesse.

Ils s’appelaient Amelia et Ageo. Ils ont vécu leur vie à leur façon. Ils étaient mes arrière-grands-parents. Ce matin, j’ai semé des graines de coquelicot qui illumineront le balcon de rouge tout l’été, les crocus et les narcisses se portent bien. Les anémones sont en train d’éclore.

Bonjour,

Merci pour ce texte qui nous rappelle que nos petites histoires font (sont) la grande histoire.

Merci pour ces fleurs.

Bon printemps à toi.

Vincent

J’aimeAimé par 1 personne

Merci Vincent.

Oui, la grande histoire n’est que la somme de nos petites histoires, qui sont à la fois insignifiantes et constitutives, et si précieuses.

Bon printemps à toi aussi !

J’aimeJ’aime

Chère Virginie,

Le récit sur tes arrières-grands-parents espagnols m’a beaucoup touchée.

Il est tellement vivant pour parler de personnes qui sont chères à ton coeur et qui sont décédées.

Les plantes qui (re)poussent au printemps m’émeuvent par l’entêtement qu’elles ont à (re) fleurir, à croitre alors que la terre et l’air sont encore froids, à se déployer dans un environnement terne qui ne les attend pas forcément.

Quelle belle plante que ton cheminement!

Le travail que nous avons fait ensemble, les échanges que nous avons eus, m’ont permis de croiser ton récit et de me dire « ah, mais oui, bien sûr, c’est à ce moment là… » « c’est ce que Virginie me disait… ».

Je ne sais pas pourquoi cela me fait autant plaisir que tu aies retrouvé le fil qui tisse l’existence de ces chères personnes avec celui de ton existence à toi.

Une merveille de vie, lumineuse en ces temps obscurs!

J’aimeAimé par 1 personne

Merci chère Dominique, pour ton message si chaleureux.

Parfois, il est bon de tisser, surtout quand on peut le faire entouré de fleurs, qui sont de bons et bons modèles de ténacité, de foi, d’espoir, de confiance en la vie.

J’aimeJ’aime

Merci, Virginie, pour cette belle histoire de ta famille Elle m’a touchée beaucoup et j’admire ton talent d’écrivain. Par le plus grand des hasards, je suis en train de lire « A long petal of the sea » d’Isabel Allende qui aborde également le sujet des Républicains espagnols et notamment le camp d’Argeles.

J’aimeAimé par 1 personne

Un grand merci à toi Eva. Je ne savais pas qu’Isabel Allende avait écrit sur la guerre d’Espagne.

J’aimeJ’aime

Quel bel hommage rendu aux tiens.

Très beau.

Très bien écrit.

Tu m’en vois toute émue.

Merci !

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup Lucie.

J’aimeJ’aime

Nous venons te lire et cet hommage est vraiment magnifique ❤️❤️.

Cela touche l âme, le coeur et l esprit.

Une très belle histoire et une grande fierté.

C est très beau et émouvant.

Nous te souhaitons tout le bonheur du monde.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci beaucoup. C’est aussi ton histoire, Alain. Une histoire qui touche, qui réunit et qui rend fier, c’est vrai.

J’aimeJ’aime